-

流派

-

作者

-

年代

-

-

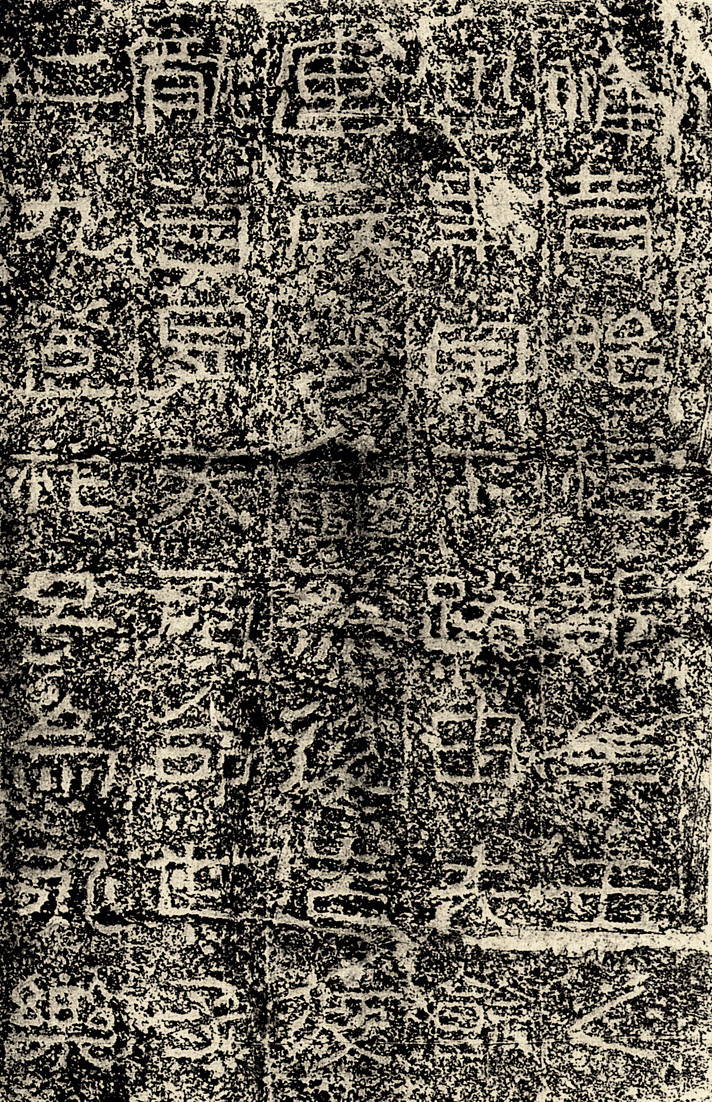

封龙山碑

封龙山碑,此碑又称《封龙山颂》,山名“封龙山”,碑为祀山颂神而立。东汉延熹七年(164年)十月立。纵166厘米,横100厘米。15行,行26字。在河北元氏西北四十五里王村山下。清道光二十七年(1847)十一月,元氏知县刘宝楠(字念楼)访得,乃命工运置城内薛文清祠之东厢。运工恶其重,欲自碑阴凿分两段起运,不科竟裂为三.《封龙山颂》为著名汉碑之一。此碑出土较晚,然气魄之雄伟,汉隶中无出其右者。其书法方正古健,点划之中有篆籀之意,粗犷俊朗,有独特的阳刚之美。与《石门颂》、《西狭颂》和《杨淮表纪》等同属一路。清方朔《枕经金石跋》称其“字体方正古健,有孔庙之《乙瑛碑》气魄,文尤雅饬,确是东京人手笔。”杨守敬《激素飞清阁平碑记》亦谓其“雄伟劲健,《鲁峻碑》尚不及也。汉隶气魄之大,无逾于此.”宋郑樵《通志·金石略》已见著录,但不见当时拓本。世传旧拓本有初拓未断本和断后拓本两类。【查看详情】

-

曹真碑

曹真碑,三国时魏国碑刻。碑阳刻字存20行235字,碑阴存刻字30行485字,隶书体。道光二十三年(1843年)出土于陕西西安南门外,当时已残断,只余此段中部。碑阳面刻碑文,碑阴刻立碑者姓名,侧面阴刻龙纹。据朱绪曾《开有益斋金石文字记》,最先为此碑定名者为徐松。王鋆《十二斋金石过眼录》考证较详,百余年来有十余家考证。曹真为三国曹魏政权的宗室显贵,最后任职为魏国的最高军事统帅,病逝后,旧属官员们为他立记功碑。据方若《校碑随笔》称,碑文第八行“蜀”字下一字为“贼”,第十一行“贼”字上为“蜀”,均在出土时被凿去,后当地人又将“诸葛亮”等字一并凿去。曹真碑铭文字体结体严整,雄劲端庄,所存碑文保存完好,宛如新刻,碑文内容极为重要。此碑是存世汉碑中的精品。【查看详情】 -

史晨碑后碑

《汉史晨碑奏铭》,又称《史晨碑》或《史晨前碑》、《汉史晨谒孔严后碑》、又称《史晨后碑》,两碑同刻一石两面。〈史晨前碑〉奏铭建宁二年碑刻后,又追述建宁元年到官,刻在背面。有谓先刻元年,转后面。前碑,隶书,无额,十七行,行三十六字,后碑,隶书,十四行,行三十六字山东曲阜孔庙。〈史晨前后碑〉为著名汉碑之一,碑字结体方整,端庄典雅。笔势中敛,波挑左右开张,疏密有致,行笔圆浑淳厚,有端庄肃穆的意度,其挑脚虽已流入汉末方棱的风气,但仍有姿致而不板滞。清方朔以为〈晨史碑〉”书法则肃括宏深,沈古遒厚,结构与意度皆备,洵为庙堂之品,八分正宗也“(见〈枕经堂题跋〉)。何绍基说:”东京分书碑尚不乏,八凡遇一碑刻,则意度各别,可想古人变化之妙。要知东京各碑结构,方整中藏,变化无穷,魏、吴各刻便形板滞矣“(〈史晨碑〉跋)。此本“秋”字完好,为明拓精本前碑全称《汉鲁相史晨奏祀孔子庙碑》。隶书,两面刻,前碑刻于东汉建宁二年(166年)三月。17行,行36字。后碑刻于建宁元年(165年)四月。14行,行36字。现存山东曲阜孔庙。碑文记载鲁相史晨祭祀孔子的情况。后碑全称《汉鲁相史晨飨孔庙碑》,记载孔庙祀孔之事。文后有武周正书题记四行。《史晨碑》为著名的汉碑之一。前后碑字体如出一人之手,传为蔡邕书。结字工整精细,中敛而四面拓张,波挑分明,呈方棱形,笔致古朴,神韵超绝,为汉隶成熟期方整平正一路书法的典型,对后世有深远的影响。明郭宗昌谓其“分法复尔雅超逸,可为百代模楷,亦非后世可及”。清万经《分隶偶存》评云:“修饬紧密,矩度森然,如程不识之师,步伍整齐,凛不可犯,其品格当在《卒史》(《乙瑛》)、《韩勑》(《礼器》)之右。”方朔《枕经金石跋》云:‘书法则肃括宏深,沉古遒厚,结构与意度皆备,洵为庙堂之品,八分正宗也。”杨守敬《平碑记》云:“昔人谓汉隶不皆佳,而一种古厚之气自不可及,此种是也。”【查看详情】

-

好太王碑

好太王碑坐落在太王与果树两乡交界的公路旁,它是高句丽第十九代王国——“冈上广开土境平安好太王”的墓碑,亦称广开土王碑或广开土王陵碑。好太王碑建立于东晋安帝义熙十年(公元414年),距今已有1500多年的历史,它由一块巨大的天然角砾凝灰岩石柱略加修琢而成,这种石料多见于集安的良民和上下活龙一带的鸭绿江边。碑体呈方柱型,高6.39米,底部宽在1.34—1.97米之间,四面环刻碑文,字体介于汉字隶书与楷书之间,共付44行,每行41字,除去行文及碑石缺损空刻,上面共有文字1775个,记述了好太王一生东征西讨的战争功绩和有关高句丽起源及建国的神话传说,同时对守墓烟户也做了规定,它是研究汉魏之际高句丽政权形成和发展的仅存资料,是我国碑刻艺术宝库中的稀世珍品。好太王碑犹如一个硕大的惊叹号,在提示人们不要忘记历史。碑文为汉字,大小在9-10厘米左右,为方严厚重的隶书,也保留部分篆书和楷书,形成一种方方正正的书法风格,是我国书法由隶入楷的重要例证之一。好太王碑是现存最早、文字最多的高句丽考古史料。好太王碑的发现,确认了自中世纪以来为世人遗忘的高句丽文明及中心之所在,在东北亚考古遗迹中占有重要地位。【查看详情】 -

鲜于璜碑碑额

此碑全称《汉雁门太守鲜于璜碑》。东汉延熹八年(165年年)十一月刻。隶书。纵242厦米,横81~83厘米,厚12厦米。碑呈圭形,两面共刻827字。藏天津市艺术博物馆。一九七二年在天津市武清县高村出土。1973年5月,天津武清县高村乡兰城村农民发现于村东苏家坟。碑主人鲜于璜,字伯谦,官至雁门郡(属并州,治阴馆,在今山西代县西北)太守。东汉安帝延光四年(122)卒,终年八十一岁。四十年后,其孙鲂、仓、九等为之树碑颂德。此碑体势宽绰丰厚,用笔多方折,笔画肥瘦有变化,左右开张,气势雄强。《张迁碑》与其相似,但晚出二十一年。历来把《张迁碑》列为汉隶中多用方笔的代表,及《鲜于璜碑》出土,评者以为更胜《张迁碑》。碑阴隶书,较碑阳稍大,体势更为恣肆。通碑字迹清晰完好,是建国以来所发现的最完整,字迹最多的汉碑。其书法属方整劲挺,斩截爽利类型,多棱角森挺的方笔,有波势挑法的笔划,具变化之妙,结体方正,字体大多取横势。有极高的历史价值。【查看详情】

-

张迁碑

《张迁碑》篆额题《汉故毂城长荡阴令张君表颂》,亦称《张迁表颂》,有碑阴题名,刻于东汉中平三年(186年)无盐(治今山东省东平)境内,于明代出土。张迁碑现存于山东泰安岱庙。《张迁碑》和《曹全碑》都为汉末名碑。碑中字体大量渗入篆体结构,字型方正,用笔棱角分明,具有齐、直、方、平的特点。张迁碑碑文记载了张迁的政绩,是张迁故居韦荫等为表扬他而刻立的。书体以方笔为主,结构严整、端正朴茂。张迁碑高九尺五寸,宽三尺二寸,共十六行,满行四十二字。碑阴三列,上二列十九行,下列三行。书法朴厚劲秀,方整多变,碑阴尤为酣畅。明代王世贞《弇州山人四部稿》评张迁碑:“书法不能工,而典雅饶古意,终非永嘉以后所可及也。”传世墨拓以“东里润色”四字完好者为明代拓本。张迁碑出土较晚,保存完好。其书法以方笔为主,笔划严谨丰腴不失于板刻,朴厚灵动,堪称汉碑中的上品。古今书家对此碑都给予最高评价,可谓汉碑集成之碑。明拓本第八行〖东里润色〗四字完好。清初拓首行〖焕〗字完好。杭州有翻刻本。此碑用笔以方为主,于方直中寓圆巧,笔画粗细相间,生动自然。结构组合,端正中见揖让错综,灵活变化,殊多生趣,而又沉着方劲。碑阳之字朴雅秀隽,碑阴之字稍见纵肆,皆高洁明朗。学汉隶者,都以此碑为最后范则。然而得其方秀者多,得其凝厚者寡盖其含蓄内蕴得之不易也。深望智者能得其兼。【查看详情】 -

尹宙碑

《尹宙碑》全称《汉豫州从事尹宙碑》,东汉熹平六年四月立。元皇庆元年河南鄢陵县达鲁花赤阿八赤修孔子高时在洧川发现此碑,移置鄢陵孔庙,未久即没土中。至明万历年间石又复出,遂重置于孔庙中。隶书,十五行,行二十七字。额原有篆书[豫州从事尹公铭]八字,出土时仅存[从][铭]二字。〈尹宙碑〉书风疏朗秀逸,结体宽绰平正,用笔爽朗圆健,是汉碑刻隶书中清秀疏朗的时代表之一。清王澍评此碑此云:[汉人隶书,每碑各自一格,莫有同者,大多以方劲古拙为当,独〈尹宙碑〉笔法圆健,于楷为近。唐人祖其法者,敛之则为虞伯施,护之则颜臣。康有为〈文艺舟双楫〉中云:[〈尹宙〉]风华艳逸,与〈韩敕〉〈杨孟文〉〈曹全碑〉同家,皆汉分中妙品。〈尹宙碑〉存世所见拓本最早为明拓本。此次印行之拓本为清乾隆时拓[全文本]碑文字虽稍有损泐,但一字不缺。【查看详情】