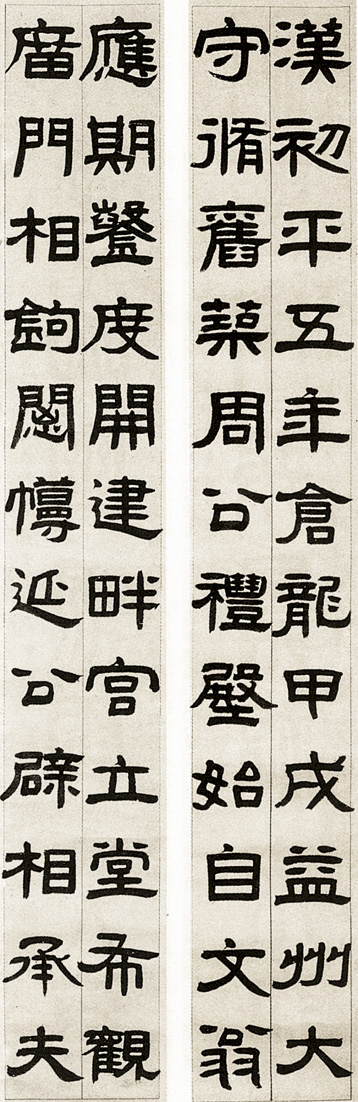

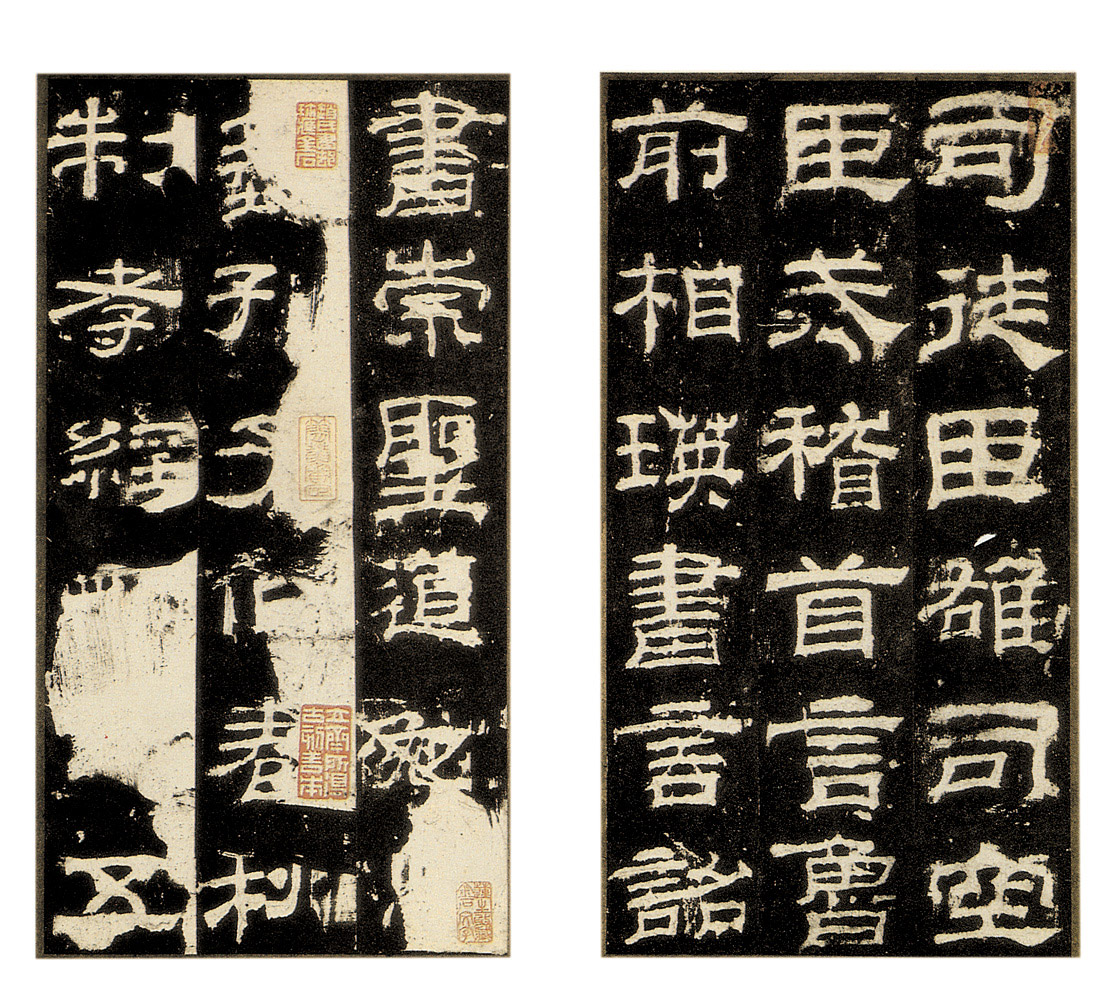

青川木牍

1980年出土于四川省青川县郝家坪秦墓。青川木牍文为墨书秦隶,牍上三行墨书定为战国晚期秦武王二年(前309)的手迹,被视为目前年代最早的古隶标本。此牍纵有行、横无格,字距大、行距小,字形方扁,取横势。用笔的动势和笔迹清晰地表现出起止时回锋和出锋的变化,向右方向的末笔已显露波挑之势。作为大篆快写趋向隶书的过渡期作品,《青川木牍》还夹杂着许多篆体字,显示了与其隶变母体——同时代金文的一致性和延续性。这些都是早期隶书明显的特征。从书体角度而言,牍中那种简率的用笔意识和参差不齐的天然美感与金文所具有的严整、匀衡、对称、凝重的美感已大相径庭,也就是说,它已展现了一种与金文系统完全不同的书法语言和审美模式。1986年发掘出土的甘肃《天水放马滩战国秦简》,与《青川木牍》相比,此简显得粗重草率,但笔意大致相同。简中横画均藏锋起笔,收笔有向右发锋的波挑意,反映了同期古隶的共同特征。1975年发掘出上的湖北《云梦睡虎地秦简》,成书于战国晚期至秦统一初期。从简中可以看出其脱胎于秦篆,形体中仍保存有大量的母体痕迹,篆隶混杂,秦隶在破坏、肢解秦篆的书写方式中,尽管仍留有大量的篆书圆笔中锋的笔法,但比《青川木牍》隶化的特征更为明显。汉代隶书中的掠笔、波挑、不同形态点的笔法等在简中都已出现,部分简上还有明显的连笔意识。与石刻文字相比,此简更直接体现了毛笔运动的丰富性。从《青川木牍》——《天水放马滩秦简》——《云梦睡虎地秦简》之间我们可以清晰看到秦篆至古隶的演变过程。

【查看详情】